《今周刊》為期三年的【還海行動1095】除了淨灘之外,去年更首次與潛水團隊合作,深入海底清除沉積的海洋廢棄物。今年【還海行動2.0】將行動目標放在海洋生物多樣性,為更加瞭解台灣漁業現況,《今周刊》實地走訪後發現,臺灣漁獲量四十多來雪崩式下滑,魚種也變小。根據漁業署統計,1980年代臺灣沿岸和近海合計一年共可捕撈將近四十萬公噸漁獲,近年卻只剩十六到十八萬公噸,漁業署署長張致盛表示,「過去漁民只要一出海,不用跑很遠就可以抓到很多魚,現在已經不可能這樣」,顯示臺灣漁業資源嚴重枯竭。

消費者對資源枯竭無感 學者推海鮮選購指南

國人海鮮需求愈來愈多改由進口滿足,因而無感臺灣漁業資源匱乏。根據農業部《111年糧食供需年報》顯示臺灣水產進口量從三十餘萬公噸提升到五十一萬公噸,仰賴進口產品不僅不利臺灣漁業發展,導致漁民收入減少,更增加碳足跡,與國際推廣的永續理念背道而馳。

水產是人類攝取營養的重要來源之一,怎麼吃、吃什麼才能兼顧海洋永續?除了減少食用食物鏈頂端的大型魚種,2011年中央研究院生物多樣性研究中心前執行長邵廣昭也推出《臺灣海鮮選擇指南》,將臺灣常見的海鮮分成「綠燈-建議食用」「橘燈-斟酌食用」、「紅燈-避免食用」三種,「消費者應該要知道那些魚該吃,那些魚不該吃」,邵廣昭認為,海洋保育不應只是官方、非政府組織或漁民的事,應由下而上改變,讓民眾在日常生活中落實海洋保育責任。

不過,對於消費者而言拿著「指南」按圖索驥不是件容易的事,臺灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍點出關鍵,應以明顯標章讓消費者可一眼辨識,為了協助消費者快速挑選,漁業署與海漁基金會共同推出「海洋之心生態標章」,以「確保魚群永續」、「保護海洋環境」、「落實漁業管理」、「善盡企業責任」四大原則,進行永續漁業認證,方便消費者選購永續海鮮,目前部份舶隊所捕撈的鯖魚、竹莢魚、白帶魚、鬼頭刀、鎖管都有獲得認證。

漁民挺永續卻憂配套不足

宜蘭南方澳漁港盛產鯖魚,是全台灣沿近海漁業產量、產值最高的漁獲種類,也是全國漁業管理最嚴格的漁業種類,漁業署訂定《鯖鰺漁業管理辦法》劃設禁漁區與卸魚申報等管理規定,除了海域限制外每年還有兩次禁漁期,令人意想不到的是,這些限制竟是漁民們共同訂定的,儘管訂出規定加上漁民白主規範仍難以阻擋鯖魚「愈抓愈小」的危機,今年漁業署再針對鯖魚進行總量管制,公告容許總漁獲量為九萬公噸,不過以海為生的漁民點出疑問,「限縮漁量後,魚價能否跟得上?」漁業發展與環境永續如何平衡是轉型永續漁業的一大挑戰,漁民並不排斥漁業轉型,他們在等待的是更周全的作法,在維護生態平衡的同時亦能兼顧漁民權益。

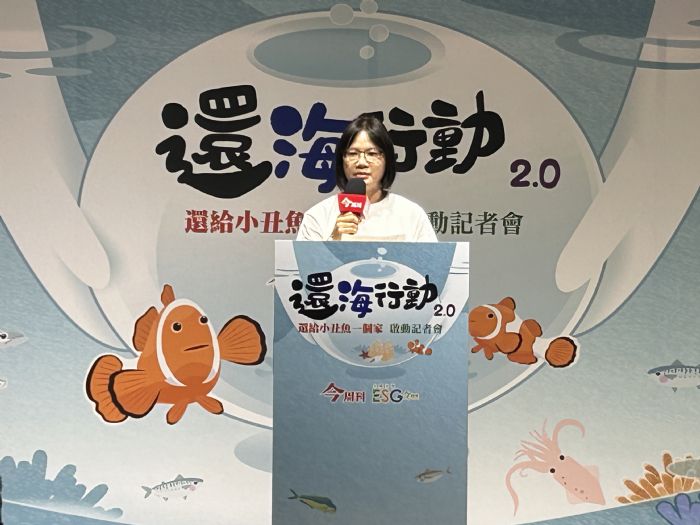

【還海動2.0】復育小丑魚 重建生物多樣性

還海行動邁入第四年,今年以【還海行動2.0】的形式,計畫目標復育300隻小丑魚,藉由人工繁養小丑魚最後放流回大海,《今周刊》研發長王之杰說:「除了淨灘,清除海廢外更重要的是健全海底生物多樣性。」如何維護海洋資源永續,復育小丑魚是很重要的起點。

除此之外,《今周刊》發起永續海鮮運動,認明「海洋之星」金、銀、銅三色標章之海鮮產品,鼓勵大眾從日常生活飲食做起,一同為永續海洋盡一份心力,《今周刊》感謝各界的支持與資源挹注,讓【還海行動】繼續往第四年邁進。

臺灣近海漁產量每況愈下 創20年新低 漁業重鎮嚴格管理 仍難擋魚體變小危機 《今周刊》實地走訪臺灣沿岸 海洋資源匱乏有解?

避免法律糾紛,轉載本區文稿請先徵得原作者同意!

文章回應

目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!

回應本篇文章!

(以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)

尚未 登入會員 ,無法回應!