大地之春---健康的自然農業是我們的希望

全球人類必須回歸自然農業的生產、生活、生態模式。

一場自然農業發展體驗行程專題講座稿

黃穎捷 Huang, Ying-Chieh 2013/05/04

ingchiehtw@yahoo.com.tw

社團法人雲林縣自然農業發展協會 專題講座

內容綱要

大地超級大危機

危機主因探討

危機化解唯一之道

前言

科學證據指出,全球溫室氣體,必須於2015年開始下降,以控制地球平均溫度上升不會超過攝氏2度,否則地球將進入不可逆轉的惡性循環,包括戰爭、瘟疫、饑荒、乾旱、洪水、颶風等各種災難將輪番席卷地球。

人類只剩數年的時間制止全球不斷增長的溫室氣體排放量 。

內容

大地超級大危機

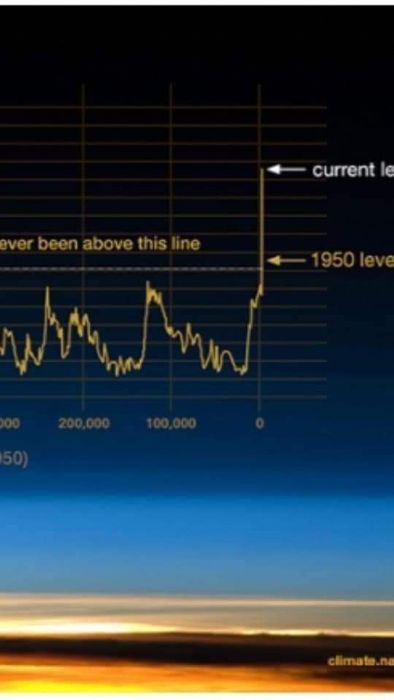

65萬年來的今日,溫室氣體異常超高。

一萬年來地球平均溫度只上升2度c。

目前人類發展模式,聯合國估計2100年地球平均溫度將上升1.1度c到6.4度c。海平面將上升150公分。全世界3分之1人口將受威脅,農工業全面停擺。

氣溫上升,導致甲烷大量釋放,啟動暖化週期,一發不可收拾。

英國自然期刊(Nature) 報導,地球在6億3千5百萬年前,大量甲烷釋放到大氣中,導致嚴重暖化和物種滅亡,混亂氣候持續10萬年。

30年前,甲烷在海面下360公尺深處穩定存在,現在要到400公尺下才能穩定存在。

2008年科學家分析北極海域發現,過去30年水溫升高一度,導致數百萬噸甲烷正從北極冰床底部被釋放到大氣中。

林納斯(Mark Lynas)Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet(2007)據科學研究沙盤推演每增溫1℃將發生的改變:

升高1℃:全球糧食短缺

北極冰層加快融化,造成氣候巨變;環礁島即將沈沒、珊瑚礁持續嚴重白化、範圍更廣更嚴重的乾旱愈加頻繁發生、非洲高山冰雪絕跡、全球會有三分之一的地表缺乏淡水,不再適合人居。

升高2℃:超過一百萬種生物步向衰亡

海洋持續暖化和酸化,破壞食物鏈,摧毀所有僅剩的珊瑚礁、格陵蘭冰原持續融化、北極海冰消失造成北極熊絕跡、水源危機更嚴重,全球糧食分配更顯困難。

升高3℃:大量氣候難民湧現

整個碳循環過程顛倒,土壤和植物不再吸碳,反而開始大量吐碳、亞馬遜雨林大部分被燒毀成沙漠、生物大滅絕展開。

升高4℃:灼熱的高溫將主宰萬事萬物

海平面持續上升淹沒臨海城市、南極冰原開始崩裂、兩極處於無冰狀態,永凍層開始融解釋放大量二氧化碳、糧食供需失衡。

升高5℃:世界完全走樣

南、北極殘留的冰原消失,不斷上升的海平面吞沒沿海城市並進攻內陸,人類在旱災與水災雙面夾擊之下,大批湧入逐漸縮小的可居地,人口大幅衰減。

升高6℃:生物大滅絕

人類將集體滅亡!

《六度的變化:一個越來越熱星球的未來》 (2007)二氧化碳排放與氣溫上升的現象對照

攝氏溫度變化 二氧化碳濃度指標

0.1- 1.0oC 350ppm (2005年就超過1度c)避免全球平均氣溫上升一度的機率:0。

1.1- 2.0 oC 400ppm (2010年達 392ppm)避免全球平均氣溫上升2度的機率:93%,但只有在2015年前,全球溫室氣體排放減低百分之60才能達成。

2.1- 3.0 oC 450ppm如氣溫已升高兩度,並因此引發土壤與植被碳循環回饋作用,要避免全球氣溫升高三度的機會:很低。

3.1- 4.0 oC 550ppm避免全球升高四度的機會:很低,如果己升高為三度,並引發北極圈永久凍土解凍。

4.1- 5.0 oC 650ppm避免全球氣溫升高五度的機會:幾乎沒有,如果氣溫己升高四度,而海床又釋出受困的甲烷的話。

5.1- 5.8 oC 800ppm避免全球氣溫升高六度的機會:零,如果氣溫己升高至五度,屆時所有的回饋作用將失去控制。

北極格陵蘭冰原已加速溶化

冰川溶解面臨嚴重缺水。

世界40%的人從喜馬拉雅山脈江河及泉水獲取飲用水,水源中一半以上來自冰川。

2012-07- 格陵蘭冰原表層 97%融化

格陵蘭島冰原表面8日(上)約40%融化,12日(右)劇增至約97%。淺粉紅色為「可能融化」,深粉紅為「已融化」。(美聯社)

全球冰山完全溶化海平面上升21層樓高

海平面上升

海平面上升6m-15m-25m 台灣溢淹土地面積示意圖

過去數十年來,全球4和5級颶風的數量幾乎加倍。

近年各地水患嚴重,瞬間降雨量超過預期。

未來人類可能面臨面積如同美國一半大的魔鬼颱風的襲擊。

全球乾旱情況越來越嚴重

全球陸地荒漠化嚴重

全球40%陸地表面已受荒漠化影響

每年可耕地荒漠化1000萬公頃

每年陸地沙漠化6萬公頃

受沙漠化影響的國家數100

受沙漠化影響的人口數10億人

全球人均可用耕地分配趨勢

全球耕地越少但人類熱量需求越高趨勢

人類所謂「繁榮富裕」的肉食模式發展,導致全球食品安全機能系統障礙

2010全球營養不足人口的9.25億逼向10億

全球20億人口微量元素缺乏

全球大約12億超重-肥胖的3億

25億人從事農業(13億小農人口)

在農村地區75%是貧窮人口 (<2 美元/天)

聯合國糧農組織(FAO)預估,餵養不斷增加的世界人口,全球糧食生產必須在2050年之前提高70%。但是當前全球農業產用模式,完全不足以應付預期的人口成長。

世界糧食價格趨勢

number of undernourished people in the world 2011

體重分類圖

目前全球有12億人口超重-其中肥胖的有3億人

大地超級大危機主因探討

近半世紀人類飲食及生活習慣變遷

大量肉食、高熱量食物、脂肪攝取過多、少纖維蔬果、空氣污染、過度緊繃的社會導致精神壓力等,愈文明的國家癌症發生率愈高。

人類邁向肉食模式發展

地球近百年,原本草食性的人類,推向所謂「繁榮富裕」的肉食模式發展。

2010年美國玉米生產的目標

美國收穫12.5億蒲式耳玉米。

42%將用來餵牲畜在美國,

40%將用於政府規定的燃料乙醇生產,

2%將用於食品,

16%是出口到其他國家。

亞馬遜熱帶雨林砍伐為畜牧場與基因飼料作物田

為了生產每年平均每個歐洲消費者吃87公斤肉和250個雞蛋,需要一個400平方米籃球場大的“農業足跡”的大豆田,來生產基因大豆飼料。

數千萬噸的海洋生物50%是拿去喂牲畜

聯合國報告,繼續捕撈恐造成未來幾十年內所有海洋生物死亡。

每年被殺的魚數千萬噸的海洋生物50%是拿去喂牲畜,不是給人吃。

豬和雞吃的海鮮是全美國人吃的六倍,是全日本人吃的兩倍。

當前人類對地球資源的需求量

2009年〈畜牧業與氣候變遷〉作者Robert Goodland與Jeff Anhang指出,我們完全低估為了肉食畜養動物的生命循環與供應鏈對環境所造成的衝擊

世界農糧組織2006《畜牧業的巨大陰影》報告指出,牛隻、水牛、綿羊、山羊、駱駝、豬與家禽排放的溫室氣體佔全球排放量的百分之18。

但2009年Goodland與Anhang研究發現:飼養動物一年至少產生326億噸的二氧化碳排放,是全球溫室氣體排放量的百分之51。

2009年研究指出牲畜業溫室氣體排放比占全球51% 。大豆與其他替代食品來取代動物性食品,是逆轉氣候變遷最好的策略。

2009年世界觀察研究所(WWI)羅伯特•古德蘭(Robert Goodland)《牲畜和氣候變化》指出,預計2050年全球肉類製品產量,將超過1999年/2001年的2億2千9百萬公噸,增加到4億6千5百萬公噸,奶類產出預計將從5億8千萬公噸,成長到10億4千3百萬公噸。

肉類產業佔全球溫室氣體排放51%,工廠化農牧場運作是最大因素。

供應肉食餐所需土地,是蔬食餐的10到20倍。全世界一半的穀物和大豆產量,用於餵食牲畜。

研究結論:推動自然農業的有機蔬食生產,以大豆與其他替代食品來取代動物性食品,是逆轉氣候變遷最好的策略。

人口與飲食模式變化以台灣為例

1960年台灣人口1,000萬人,2008年時卻已經有2,300萬人,增幅1.3倍。

經濟成長飲食大變化:每人稻米消費量從1967年的141.47公斤降為2007年時的47.48公斤;小麥消費量從13.43公斤增長為 36.00公斤;禽畜類肉食量從26.26公斤增為74.38公斤,增長 2.83倍。

台灣每年生產120萬公噸米,進口100萬公噸小麥、並進口240萬公噸大豆,450~500萬公噸玉米當飼料餵養家禽、家畜和水產養殖。牲畜所消耗的穀物是人的三倍。

台灣農業自給率1968年以前超過100%,近七年來只剩32%,大陸95%,美國128%,法國122%,日本40%。

,使台灣穀物消費量遽增。

台灣過去富饒有餘到近年不能養活自己,關鍵在於人口倍增和肉食比例增加,休耕與減產。

人類文明毀滅的因素是肉食所致

1970年至今,地球的肺,亞馬遜雨林91%被清砍,聯合國糧農組織指出,人類肉食畜牧業是全球濫伐的主因。

美國國家科學研究院與德國波茲坦氣候變遷研究所指出,畜牧業生產佔用七成農地以及地表將近三分之一的土地。只要讓這些土地回歸自然森林草原,它們很快就會吸收大量碳排,土壤可自動吸40%的二氧化碳;

德國一項研究發現有機純素飲食,可以減少高達94%溫室氣體排放;

推動自然農業的蔬食生產,回歸人類蔬食習性,是21世紀地球氣候危機唯一焦點對策

輔導全球畜牧轉業,全面推動全球自然農業的蔬食生產。

荷蘭科學家計算健康的純素飲食不但大幅減少暖化,還能省下至2050年為止抗暖化的費用。如果各國政府停止補貼畜牧業和漁業,改成支持自然農業的蔬食生產,就能省下4/5抗暖化的費用,省下水污染的成本,省下一兆美元因為肉食相關的疾病如癌症、心臟病、糖尿病、肥胖症、食物中毒等等的醫療成本。

自然農業的蔬食生產回歸人類蔬食習性,能避免每年全球兩千萬人死於肉食相關疾病。能享受更長壽、更健康快樂的生活。

各農產品對二氧化碳溫室氣體排放的貢獻度(消費能源度)

Agricultural products (source: Ecoinvent, 2004)

推動自然農業的蔬食生產人類回歸蔬食習性摒棄動物性產品就可以大減氣候變化的減緩成本

人類本是蔬食性動物

在人類進化史人類基本上是草食性動物,可從人類老祖宗猿猴生理構造同樣還保有精囊(seminal vesicle)得到印證。哺乳動物具有精囊則只有以蔬菜及水果為主食的的動物中才有。精囊在肉食性的動物-如狗、貓是不存在的。

人類到一萬五千年前才改變飲食習性,包括學習飼養家畜、貯藏食物、烹調及攝取肉類及脂肪。

人的身體構造並不適合肉食

人類牙齒結構,屬於蔬食性動物設計。

人類(蔬食性動物)(果食性動物)與肉食性動物之比較表

人類回歸蔬食性的利益

第二次世界大戰期間1939年至1945年,挪威被德國入侵搜括所牲畜,挪威人5年沒肉食的心血管疾病發病率曲線圖。

動物性飲食含很多毒素

容易得癌症

1.動物性食物含大量毒素(致癌物)

2.動物性食物燒烤產生毒素(致癌物)

3.動物性食物添加物(亞硝酸鹽毒素)會致癌

主 要 死 亡 原 因

2008年挪威人5大致死因素

美國1956年「四類基本食物」VS. 1991年「新四類食物」

西元1956年美國政府向公民推薦「四類基本食物」(Four Basic Food Groups):肉類、乳製品、全物、蔬菜水果,把肉類當是一種必須的飲食。

美國醫學界發現這種以肉食為中心的飲食習慣確會帶給人體包括心臟病、癌症、中風及其他嚴重的疾病。

西元1991年PCRM提議「新四類食物」為「全物、豆類、蔬菜、水果」,以富含纖維的植物性食物來取代先前富含擔固醇與油脂的食物。

美國10大致死因素變化

新、舊時代營養學概念

舊時代營養學:無肉令人瘦

富有價值的營養=大魚大肉+加工食品+水果+配小菜+維他命營養劑=營養不均衡=慢性病致短壽

新時代營養學:無肉令人壽

富有價值的營養=充分綠色蔬菜+水果+五穀雜糧=均衡營養=無慢性病致長壽

人類營養學近20年的發現

人類營養學發展,1930年發現礦物質、維他命是人體主要的微量營養素。人體缺乏礦物質、維他命,會嚴重影響身體健康,因此維他命營養品蓬勃發展,1935年就達上億美元營業額。

但1935年至2005年,人類的癌症、心臟病、糖尿病等慢性病發病率年年劇升。

至1990年,科學家才確認,人體主要的微量營養素不是礦物質、維他命,而是植物營養素phytonutrients。

醫學研究陸續證實,植物性食物中的化學成分(phytochemicals),有別於維他命和礦物質,可對抗疾病,尤其具有抗癌防癌效果,就像20世紀初期維他命一樣治療許多慢性病。

最令科學家興奮的是,植物性食物化學成分多重生物效應,對正常細胞轉變癌細胞具明顯抑制力,而被稱為是21世紀的維他命,成為人類預防癌症重要角色。

Fuhrman博士的食物金字塔與今日微量要素蔬食植物素成分表

一樣吸收400卡熱能(每餐)

那一個才是真正填補到營養豐富的健康食物?不會餓也不發胖?

Fuhrman博士的食物金字塔 vs.美國農業部的食物金字塔

人類菁英的選擇─蔬食

中國高僧傳記載歷代數百位吃素高僧個個智慧過人。

世界偉人蘇格拉底,數學家畢達哥拉斯、柏拉圖、西方醫學之父希派克拉提斯、文藝復興巨擘達文西、美國開國元勳富蘭克林、詩人梭羅、愛默生、牛頓、達爾文、詩人彌爾敦、雪萊、劇作家蕭伯納、法國哲學家盧梭、伏爾泰,俄國大作家托爾斯泰、德國人道主義者史懷哲、著名科學家愛因斯坦,這些偉大的心靈、一流的頭腦,一致特徵─蔬食者。

蔬食者體力試驗超過食肉者

⊙1904年,比利時大學舒特登(H Schouteden )對人的手臂進行研究,比較素食者和食肉者的耐力、力量和疲勞消除的速度,結果顯示,素食者在三方面都較強。

⊙1907年,耶魯大學經濟學家費希爾(Irving Fisher)進行不同飲食習慣者耐力試驗,比較習於正常高蛋白飲食的運動員、慣於無肉低蛋白飲食的運動員和坐辦公桌的無肉低蛋白飲食者,實驗做法是盡可能長時間地將手保持水平、臉朝上仰臥向上伸腿、兩膝以下彎曲,結果證實,素食者的耐力遠超過食肉者。

當前人類飲食缺乏礦物質與微量元素

嚴重影響身體健康

2000年世界衛生組織(WHO)、食品農業組織(FAO)、美國農業部(USDA)、中國農藥部(AOC)調查報告指出,工業化生產造成污染與土地過度開發,使土壤嚴重貧脊,缺乏人體所需的26種礦物質與微量元素;全美90%以上的人口缺乏礦物質與微量元素,嚴重影響身體健康,其他地區也同樣情況。

化學合成物質的禍害

使用化學合成物質(如化學合成肥料、農藥、動物藥劑、基因改造種苗、防腐劑、保存劑、放射線等)增加農產品產量 ,但已經改變整個大自然生態環境,讓「活土壤」成「死土」,破壞自然資源永續發展,並嚴重的威脅到人類的健康與安全。

統計每年地球農藥量超過 50億磅 ,農藥中毒高達50萬人。

施用肥料引發水源氮污染,台灣350個監測點調查,氮素不合格占43.7~62.7%。1969~1979年,美國農民施氮肥,每年4%用量比率逐年增加。 台灣每年化學肥料用120萬公噸以上。過量化學肥料使土壤碳源和腐植質減少,反而降低土地肥力,並造成硝酸根嚴重下滲,污染地下水源。

嬰兒用硝酸根污染的水源或食物,會缺氧而得紫嬰症,嚴重者窒息死亡。

美國世外桃源的阿拉斯加農村,調查256口井水,硝酸根含量超過10mg/L(P.P.M)安全標準。台灣歸仁鄉部分地下水硝酸根含量竟高達20mg/L(P.P.M)。

蘇聯科學家發現,蔬菜施氮過多,硝酸鹽含量是正常情況的20~40倍。人或牲畜食用硝酸鹽含量的植物、食物、飲用水,硝酸鹽在體內轉化生成毒害性很強的亞硝胺類致癌物,與血紅素中的鐵離子結合,導致高鐵血紅素白血症。

文明之痕,會留下沙漠,人類運用科技過度消耗非再生資源,以「繁榮富裕」的肉食模式發展,破壞地球平衡的自然生態體系,反過來威脅人類生存。

過度使用化學肥料和農藥全球土壤品質嚴重下滑

歐洲聯合研究中心調查,過度使用化學肥料和農藥,歐洲土壤品質16%嚴重下滑,降低土壤有機成分;工業污染破壞生物多樣性及土壤鹽度;農業機械化使土壤過分緊實;氣候變遷則帶來山崩與洪水。

1980年到1995年間,英格蘭和威爾斯土壤有機質不足的土地約佔35%~42%,如今南歐土壤有機質不足的土地已高達75% 。

台灣農地每公頃農藥、化學肥料使用量世界第一。台灣每公頃農藥用量47.33公斤,與各國平均3.12公斤用量,台灣為其15.17倍;化學肥料用量每公頃1,525.6公斤,為世界各國肥料平均用量152.6公斤的10倍。

台灣高溫、多雨,及工業污染導致酸雨使大部分土壤呈酸性。加以農地集約耕種,整年重覆種植農作物,致使土壤酸化及貧瘠更惡化。土壤有機質減少、土壤大型與微生物減滅及病蟲害生態劣變等,作物吸收養分不完整、吸收肥分不足,植株易發生病蟲害。 農民為求高產,慣常更加強農藥及肥料施用,使土地酸化更嚴重。而不平衡或過量施用化學肥料,造成營養元素間吸收頡抗作用,或引起元素吸收障礙及植體內代謝問題。因而土壤惡性循環,越使農藥、肥料用量居高不下。

自然農業

自然農業就是讓作物、土壤與環境發揮本身自然的力量,運用可提升自然系統中生態平衡的物質及作業方法,促進地球土壤、微生物、植物、動物、人類等生命共同體能永續共存的農業。

自然農業就是涵蓋排除使用化學合成物質包括化學肥料、農藥、動物藥劑、基因改造種苗、防腐劑、保存劑、放射線等的生態農業、低投入農業、生物農業、動態農業、健康農業等,以所謂的有機農法、自然農法、無毒農法、無肥料栽培法、健康農法等,遵守自然資源循環永續利用原則,大自然法則,以水土資源保育與生態平衡管理系統,達成生產自然安全農產品,讓人類與地球資源整個供應體,皆能健康永續共存的農業。

自然農業成為挽救地球人類永續和平共存唯一可行的方案。

提倡自然農業,除了對抗化學農業對自然土壤與人類的傷害外,自然農業事實上是挽救地球人類能永續和平共存的最快速符合經濟效益唯一可行的全球氣候危機唯一的挽救方案。

自然農業發展的具體的方向

結論

人類肉食發展面臨地球生活生命週期毀滅性危機階段。

人類全面推動樂活的生態自然農業發展,全球法定適當統一共同「減碳」永續新生活方式的規律,回歸蔬食習性,回歸「自然農業」生產、生活、生態模式,是最經濟快速唯一可行的氣候危機處理方案。

推動全球樂活的生態自然農業發展,救自己,救後代。

參考文獻

1. 《消費和生產對環境影響的評估:重點產品與材料》(Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials) 聯合國環境規劃署(United Nations Environment Programme,UNEP)永續資源管理國際小組(International Panel for Sustainable Resource Management) 2010

2. Joel Fuhrman, MD , Eating Ourselves To Death

3. Ester van der Voet , Environmental Impacts of Food and AgricultureWorld Preservation Foundation Event “Leaders Preserving our Future” 3 november 2010, London

4. Anthony Kleanthous,Eating Earth,Westminster, 3rd November, 2010

5. MEAT IS THE PROBLEM

6. Jens Holm, MP, Left Party, Sweden,The way forward Policy change at national and EU level and awareness campaigns on reduced meat consumption, www.jensholm.se ,www.meatclimate.org , London 3/11-11

7. Health Care Costs,Scholze J, et al. Epidemiological and economic burden of metabolic syndrome and its consequences in patients with hypertension in Germany, Spain and Italy; a prevalence-based model. BMC Public Health. 2010 Sep 2;10:529.

8. 賴基銘 從人類進化觀點看飲食防癌 台灣癌症基金會 2000/9/1

9. 林納斯(Mark Lynas),Six Degrees: Our Future on a Hotter Plane,2007

10. Today is World Overshoot Day by Global Footprint Network Published Oct 9 2006

11. Rome , Livestock a major threat to environment , 29 November 2006

12. Geoff Tansey ,World Preservation Foundation Conference, 3 Nov 2010 www.tansey.org.uk Global food security & climate change challenges and choices

13. Hsien Hui Khoo, Structural causes of shorter-lived climate forcers , 2009

14. David G. Vaughan , Sea-level rise: another face of climate change, 2009

15. Susan Subak, The analysis of the U.S. feedlot beef production system , 2009

16. Global Warming Science GHG Emissions - Sources , 2011

17. Nathan Fiala ,The Greenhouse Hamburger,2009

18. Mathis Wackernagel , After Copenhagen: What’s Next? , 12/19/2009

19. Hsien Hui Khoo, co-founder Structural causes of shorter-lived climate forcers. 2010

20. 阮忠清 ,微量元素是人體健康泉源,2000

21. Al Gore, Davis Guggenheim, An Inconvenient Truth ,2006

22. 彭明輝, 13年後我們吃甚麼, 2011

23. 王輝明,飲食與健康, 2011

THE END 問題與討論

讓我們共同努力,使大地的春天醒來吧!

什麼東西使我們春天的聲音寂靜下來?

綠色革命農耕文明的缺陷,我們應深入檢討!

如何開創美好的明天,拾回曾經擁有而失去的東西?

讓我們共同努力,使大地的春天醒來吧!

健康的自然農業是我們的希望。

一場自然農業發展體驗行程

歡迎到雲投斗六竹山進行一場自然農業發展體驗行程

7:15am:台北市搭遊覽車同學們請於於公保大樓集合上車。

10:30am:參觀古坑綠色市集(蜜蜂故事館)。

11:00am:前往古坑麻園有機農場由福智文教李靜瑤講解自然農法及有機農品DIY體驗(參關農場)

12:15pm:自助有機中餐

13:00pm:參訪福智文教(教育園區)

14:00pm:前往桶頭珈溪園

14:40pm:自然農業發展協會座談:

與談人莊理事長,林恩賜執行長,倪菀庭公關以及農委會台中區農業改良場黃穎捷農企業經營管理輔導顧問專家,並由黃顧問分享自然生態有機農業發展議題:

大地之春---健康的自然農業是我們的希望

全球人類必須回歸自然農業的生產、生活、生態模式。

16:00pm:體驗珈溪園養生健康之道及自然生態環境(廖博辰董事長)

18:00pm:前往竹山部落晚餐

20:00pm:回賦

大地之春---健康的自然農業是我們的希望 全球人類必須回歸自然農業的生產、生活、生態模式。 一場自然農業發展體驗行程專題講座i

避免法律糾紛,轉載本區文稿請先徵得原作者同意!

文章回應

目前尚無回應,成為第一個回應的人吧!

回應本篇文章!

(以下回應不會連結到FaceBook)(言責自負,請勿涉及人身攻擊,以免挨告!)

尚未 登入會員 ,無法回應!