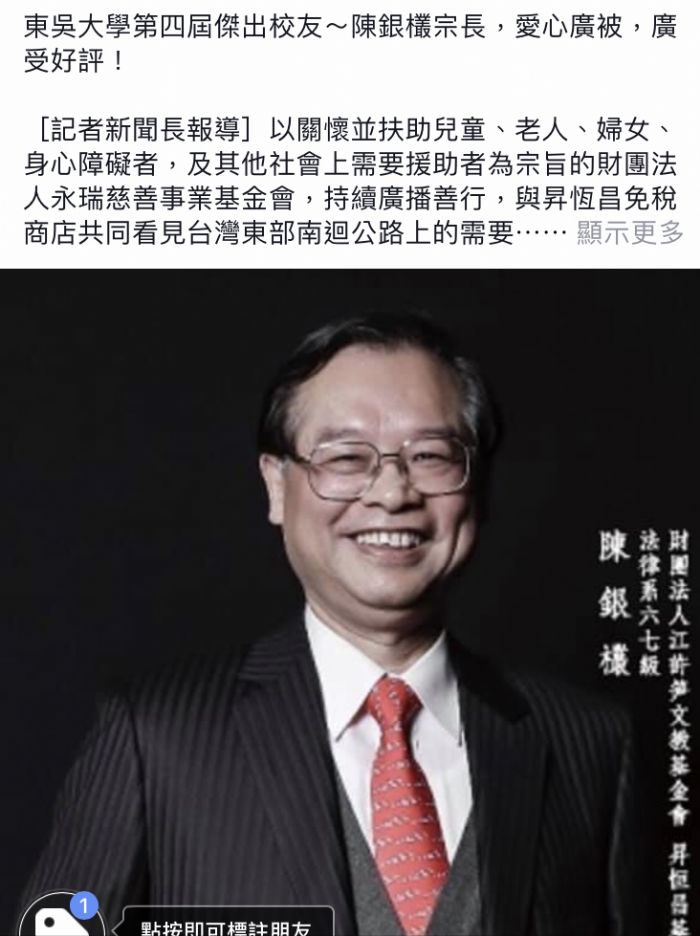

東吳大學第四屆傑出校友~陳銀欉宗長,愛心廣被,廣受好評!

〔記者新聞長報導〕以關懷並扶助兒童、老人、婦女、身心障礙者,及其他社會上需要援助者為宗旨的財團法人永瑞慈善事業基金會,持續廣播善行,與昇恆昌免稅商店共同看見台灣東部南迴公路上的需要,捐贈一輛服務巡迴車,幫助白永恩神父社會福利基金會提供臺東南迴四鄉服務,駛向部落、找到需求,提供關懷與服務,讓行動不便、久居家中的身心障礙朋友有機會接受訓練、能自立更生。

昇恆昌免稅商店副總經理江松圳、永瑞基金會執行長陳銀欉於10日週四下午2點共同出席捐車儀式,並由白永恩基金會董事長費克強神父祈福、祝聖全新服務車,一起用愛填滿偏鄉福利缺口,打造後山福地。

練習面對困境,幫助他人也找到更好的自己-陳銀欉學長

陳銀欉學長:東吳大學法律系67級畢業、台灣大學法律研究所碩士、東吳大學第四屆傑出校友

經歷:

彰化銀行專任董事、監察人;台塑、南亞董事;中華鷹鵬化工集團首席顧問;財團法人生技中心董事;潤泰集團首席顧問;財團法人薇閣基金會、中小學常務董事兼執行長;東吳大學章孝慈學術基金會董事兼執行長;財團法人昇恆昌基金會執行董事;昇恆昌股份有限公司董事

陳銀欉宗長:法律+財經,讓人望其項背的究極跨界學習技

一九七三年來自金山鄉下農村的陳銀欉從考入東吳法律系, 在大學期間,持著學習、工讀以及感恩的態度,艱困中認真,艱難中達觀,困苦中成長,挫敗中堅持,對東吳師長的教導十分感謝,特別是李學燈教授及桂裕教授親自耳提面命,並且獲得桂裕教授致贈《行與言》乙書,其國際視野和傳統文化兼籌並顧,桂裕教授曾說學法律的人不但要通文理、法理、事理,尤其要明真理,法律的精神是義和愛,是叫人活,不是叫人死,這些思考哲學都使他終身受益。

忠恕、仁義、奉獻的服務精神

陳銀欉宗長除了自主訓練習得三項專長(法律實務、土地開發地政、工廠廠務管理專業)以外,更重要的就是在大學期間建立起人生價值觀及方向,懂得「忠恕」、「仁義」奉獻付出行善服務精神,有信心勇於接受挑戰並承擔責任,專注於專業核心課程,戮力學習一技之長,並於大四、五擔任班代期間經常利用課餘時間前往臺大、政大、中興等大學旁聽蒐集各校講義再印發分享給班上同學及學弟妹參考,透過比較課程及重複練習的方式,強化基本功,打下堅實的基礎,也激勵身旁同學報考法律研究所,身邊計有二十餘位的同學錄取國內外研究所,成為當今社會菁英,表現傑出,貢獻良多。

回饋帶來的正面力量,九十九%的努力哲學

陳銀欉宗長在進入職場後,還是持續努力學習不懈,特別是在財經領域,以增進對台灣金融產業的瞭解,包括政府金融政策、金融業動態、問題,參與國內重要金融議題、金融脈動與金融情勢研討會,學以致用,奠定後來參與協助尹衍樑籌設光華投信及華信銀行的實務專業及運籌帷幄的基礎。一九九一年,獲聘擔任薇閣基金會、薇閣中小學董事兼執行長,深深獲得李傳洪董事長暨董事會的肯定及支持,多次協助東吳法學院舉辦兩岸法學交流,當時在潘維大院長奔走下,共同創立了東吳法學院院友會,陳銀欉受命擔任副理事長暨財務主委,同時擔任東吳大學章孝慈學術基金會董事兼執行長,創立東吳傑出校友講座,他一直都特別感謝江松樺、尹衍樑董事長熱心教育長期支持與協助,得以順利籌措東吳兩岸法學論壇、律師司法官考試課後輔導、東吳傑出優秀陸生獎學金、東吳法律服務、傑賽普國際比賽等等經費。而其中令陳銀欉印象較為深刻的事,是在九二ー地震之後,南投災區上百位東吳同學得到薇閣基金會及薇閣中小學師生即時關懷及急難救助,幫忙上百位同學得以渡過難關。

陳銀欉對於東吳的栽培一直感念於心,他表示,東吳對於他的人生發展影響舉足輕重,那段關鍵時期,確立了他的人生目標,東吳的學習、工作經驗、典範人物帶給他一個美好的人生,使他學到人生是百分之一的命運,百分之九十九的努力。陳銀欉宗長這些資料都收藏在東吳大學傑出校友文集、東吳菁英(四) ,他是我們陳姓宗親的模範,也是我們宗親的學習榜樣,他總是說,成功不是打敗過多少人,而是幫助過多少人,所以陳銀欉宗長助人無數,有他的地方,就有歡笑,就有成功!👍❤

陳銀欉宗長口述:清嘉慶年間金包里陳氏宗親二度移民宜蘭歷史沿革,可當後世陳家尋親重要資料!

陳銀欉(世界陳氏宗親總會理事)

陳氏宗親源遠流長:世界潁川陳氏宗親血濃於水,同祖同源同宗,源遠流長,上溯源中原先祖,虞舜血脈,得姓媯滿,封于陳國,遷于齊、相於漢,發自太丘,衍於潁川,帝于南朝。陳國公族後裔避居他鄉,亦以國為氏姓陳。根據史料記載:其一居陳留者,出自陳哀公之子留。其二居陽武或潁川者,出自陳潛公之長子陳衍。其三居固始者,出自陳愍公次子陳全溫之後的陳引奇,居於固始(今河南固始縣)。自晉唐以後,中原板蕩,紛紛南遷,陳氏之後裔入閩開發,入駐閩南漳州、泉州府,陳氏來自中原,至今仍保留古音古韻的河洛話(閩南語)。

漳州陳氏渡海過臺灣

溯源唐初,陳政將軍領兵平「蠻獠之亂」,其子陳元光將軍在父亡之後接班,歷時九年始平,陳元光將軍被稱為「開漳聖王」;明末福建漳州府陳永華(開漳聖王之後代)隨鄭成功入台,被尊為陳姓入台始祖,與林姓共有「陳林半天下」美譽。

明末清初金包里陳氏祖先來自於福建漳州府為主,金包里堡地靈人傑,歷經清朝、日本、民國歷代都有陳氏鄉賢名仕湧現,人才輩出,世界各地都有金包里陳氏子孫的蹤跡。陳銀欉理事之先祖乃為漳州府開基祖之後,陳氏後裔有的向內外遷移,尤其是明清兩朝移居北臺灣滬尾、三芝、石門、金山、萬里、宜蘭等地,相繼開發臺灣,立下了汗馬功勞。

金包里陳氏祖先在橫渡台灣海峽時,受盡了折磨與苦難,有的死於海上,有的死於瘟疫,有的死於械鬥,倖存者亦九死一生,正像一首民謠歌曲中所唱的那樣: 「勸君切莫過台灣,台灣恰似鬼門關。」

北臺灣最早的開漳聖王廟「廣安宮」

三百多年前金包里陳氏祖先自福建漳州府移居來台初期,以金包里老街(舊街)中心為基地,向外擴散發展,清朝乾隆時期籌建金包里堡「廣安宮」。正所謂「無廟不成莊」,這座位於北台灣新北市金山區金包里老街的道教廟宇,位處金山老街的中心點,又被稱「金山老街廟」。初名「聚星堂」,庄民視為陳氏家族廟,嗣後更名為「廣安宮」,轉型為俗稱的「庄頭廟」始受鄉民供奉。根據「廣安宮」住持陳宥成老師表示,「廣安宮」主奉漳州府的鄉土守護神「開漳聖王」,配祀關聖帝君、天上聖母、福德正神、觀音菩薩、太歲星君等神明,護佑金包里萬民大眾,國泰民安,功德無量。

陳宥成老師又說,清朝康熙乾隆年間有漳州府陳氏先民入墾金包里,初期建築草庵供奉隨身奉祀的開漳聖王陳元光將軍伉儷香火,定名「聚星堂」,多為陳氏宗親子孫祭拜,又稱「陳聖王公廟」,簡稱「聖公廟」,屬於陳氏家族廟性質,清朝嘉慶、道光、同治、光緒、日治年間曾經數次重修,金包里老街居民亦多所膜拜,堪稱北臺灣最早的「開漳聖王廟」。

金包里堡陳氏宗親開疆闢土

金包里陳氏宗親之家族開基祖,登陸金包里堡拓墾山林為良田沃土、茶園風光,近三百年來艱苦奮鬥,建設地方,奉獻社會,本固枝榮,開花散葉,散居世界各地,包括台北市、新北市、士林芝山岩、內湖碧山岩、石門、三芝、滬尾、宜蘭縣等一帶經商、務農為生。陳氏自古崇道德、尚禮義、忠孝傳家、詩書繼世,以耕讀為世業,以仁義為家法。仁親為重,軒冕為輕,讀陳氏祖訓家規即可知也。務謙遜以迓吉益,辨義利以定人品,歷代祖恩流芳萬世,恪守祖訓,子孫皆明是非,棄惡向善,則庶可修身齊家,義在德存,光前裕後也 。

二度移民宜蘭開拓新天地

根據宜蘭蘭陽技術學院文史工作者張文義教授在其「寺廟、土地、與人民的歷史關係之探討 – 以宜蘭縣員山鄉金包里古玄開廟為例」的研究發現證實,宜蘭縣員山「金包里古」為漳州人陳德利等人,自基隆郡所屬的金包里(台北縣金山鄕)移居而來,移居時期從嘉慶年間開始,撫番拓墾,並以原居住地為名,稱「金包里古」。

這些金包里陳氏宗族移居宜蘭金包里古已屬「二度移民」,從漳州渡海來台的陳氏先民,先在金山生活了一段時間,除一部分定居金山老街外,部分支族遷徙至竹子山山麓及半嶺一帶,部分支族則遷居宜蘭。根據張文義教授採集的歷史紀錄表示,當初有五十位自金山移民宜蘭的先民,其中一位被番仔殺害,剩下四十九人。

四十九人中,有人背著玄天上帝爺、有人背著開漳聖王公神像來到宜蘭,後來並籌建「玄開廟」供奉,與金包里堡「開漳聖王陳聖公廟」同出一源,後來這些移民從道光年間開始,以陳奠邦為墾首,統領地方公共事務,排難解紛,而「金包里古(股)」即代表係這些來自「金包里」的移民們所統領共有。

解開百年歷史之謎,啓動溯源之旅

2020年1月11日,世界陳氏宗親總會理事陳銀欉特別邀請張文義教授參訪金山廣安宮歷史文物和神像,並與陳宥成老師有廣泛的討論和交流。雙方期待合作與研究金山陳氏宗親墾拓土地、寺廟與人民之間關係歷史沿革,進一步探索二百多年前金包里陳氏宗親移民宜蘭的發展與歷史文化,為陳氏歷史文化做出具體貢獻,並見證三百多年來陳氏宗親在北臺灣的歷史定位與發展,在歷史長河中留下紀錄,作為後代子孫追思與懷念。陳銀欉理事身為陳氏家族第十九代子孫後代的使命感,更希望能藉此拋磚引玉,彰顯陳氏祖先開臺史蹟淵源流長,留給後代緬懷祖先的智慧與貢獻,承先啟後,繼往開來,一代傳一代。

張文義教授研究地方文史多年,以土地、人民、寺廟的互動來呈現在地人民拓墾土地、物產、交通、信仰、生活等歷史經驗。其並以「廣安宮」歷經清治、日治及戰後民國到今天的演變過程,於臉書發文表示:「2020年1月11日,沿著台2線濱海公路從宜蘭來到新北巿金山區的金包里古街,並在金山廣安宮和陳銀欉先生見面、並與陳宥成先生認識,受其招待享用金山古街廟前有名的鴨肉。陳銀欉先生是金山在地人,他說以前宜蘭的『宜蘭英劇團』來金山做戲,一做都是一個月,戲中的歷史人物、英雄豪傑,是他崇拜、欣賞的對像。陳銀欉先生說其陳姓祖先來自福建漳州,自移民來金山後他是第九代(通稱十九代),以一代30年計算,至少也有270年了。他發現,宜蘭人的閩南語腔調和金山相類似,例如:<卵>、<軟>、<酸>、<洗渾軀>等發音幾乎一樣。並以遷移的歷史時間來推測,宜蘭陳氏一族,應有部份來自金山,屬於金包里『二次移民』。陳宥成先生也表示,金山廣安宮祭拜開漳聖王,先民移居宜蘭時,也從金山廣安宮分靈供奉,據傳宜蘭地區有22間以上的開漳聖王廟,祖廟均為金山廣安宮,而廣安宮也長期與宜蘭地區的宮廟交流。

事實上,宜蘭縣員山鄉員山村金包里古(股)的『玄開廟』,主神也是開漳聖王,都是聖王公廟,居民信徒同樣都姓陳,金山原本叫做『金包里』是平埔族語而來,有豐收的意思,而員山村的『金包里古』的地名,則是因陳姓祖先從金山移民來此,同時把原居住地名及開漳聖王信仰一起帶來宜蘭。

金山和員山都有一個山,兩地距離7、80公里左右,2百年前因移民關係,形成在語言、信仰、文化乃至血統上,切也切不斷的關係和情緣。可見民間神明信仰的感染和連結力量是不可思議的。

金山老街在短短2、3百公尺的街上,竟同時有『慈護宮(媽祖廟)』、『保安宮(土地公廟)』及『廣安宮(開漳聖王廟)』並存。俗話說『無廟不成庄』,這3間宮廟也象徵著金山老街三百年來的興旺,與先民遷居的文化歷史。」

最後陳銀欉宗長說,感謝🙏,請各位宗長協助上述的陳氏宗親二度移民宜蘭,感謝🙏

〔記者新聞長報導〕以關懷並扶助兒童、老人、婦女、身心障礙者,及其他社會上需要援助者為宗旨的財團法人永瑞慈善事業基金會,持續廣播善行,與昇恆昌免稅商店共同看見台灣東部南迴公路上的需要,捐贈一輛服務巡迴車,幫助白永恩神父社會福利基金會提供臺東南迴四鄉服務,駛向部落、找到需求,提供關懷與服務,讓行動不便、久居家中的身心障礙朋友有機會接受訓練、能自立更生。

昇恆昌免稅商店副總經理江松圳、永瑞基金會執行長陳銀欉於10日週四下午2點共同出席捐車儀式,並由白永恩基金會董事長費克強神父祈福、祝聖全新服務車,一起用愛填滿偏鄉福利缺口,打造後山福地。

練習面對困境,幫助他人也找到更好的自己-陳銀欉學長

陳銀欉學長:東吳大學法律系67級畢業、台灣大學法律研究所碩士、東吳大學第四屆傑出校友

經歷:

彰化銀行專任董事、監察人;台塑、南亞董事;中華鷹鵬化工集團首席顧問;財團法人生技中心董事;潤泰集團首席顧問;財團法人薇閣基金會、中小學常務董事兼執行長;東吳大學章孝慈學術基金會董事兼執行長;財團法人昇恆昌基金會執行董事;昇恆昌股份有限公司董事

陳銀欉宗長:法律+財經,讓人望其項背的究極跨界學習技

一九七三年來自金山鄉下農村的陳銀欉從考入東吳法律系, 在大學期間,持著學習、工讀以及感恩的態度,艱困中認真,艱難中達觀,困苦中成長,挫敗中堅持,對東吳師長的教導十分感謝,特別是李學燈教授及桂裕教授親自耳提面命,並且獲得桂裕教授致贈《行與言》乙書,其國際視野和傳統文化兼籌並顧,桂裕教授曾說學法律的人不但要通文理、法理、事理,尤其要明真理,法律的精神是義和愛,是叫人活,不是叫人死,這些思考哲學都使他終身受益。

忠恕、仁義、奉獻的服務精神

陳銀欉宗長除了自主訓練習得三項專長(法律實務、土地開發地政、工廠廠務管理專業)以外,更重要的就是在大學期間建立起人生價值觀及方向,懂得「忠恕」、「仁義」奉獻付出行善服務精神,有信心勇於接受挑戰並承擔責任,專注於專業核心課程,戮力學習一技之長,並於大四、五擔任班代期間經常利用課餘時間前往臺大、政大、中興等大學旁聽蒐集各校講義再印發分享給班上同學及學弟妹參考,透過比較課程及重複練習的方式,強化基本功,打下堅實的基礎,也激勵身旁同學報考法律研究所,身邊計有二十餘位的同學錄取國內外研究所,成為當今社會菁英,表現傑出,貢獻良多。

回饋帶來的正面力量,九十九%的努力哲學

陳銀欉宗長在進入職場後,還是持續努力學習不懈,特別是在財經領域,以增進對台灣金融產業的瞭解,包括政府金融政策、金融業動態、問題,參與國內重要金融議題、金融脈動與金融情勢研討會,學以致用,奠定後來參與協助尹衍樑籌設光華投信及華信銀行的實務專業及運籌帷幄的基礎。一九九一年,獲聘擔任薇閣基金會、薇閣中小學董事兼執行長,深深獲得李傳洪董事長暨董事會的肯定及支持,多次協助東吳法學院舉辦兩岸法學交流,當時在潘維大院長奔走下,共同創立了東吳法學院院友會,陳銀欉受命擔任副理事長暨財務主委,同時擔任東吳大學章孝慈學術基金會董事兼執行長,創立東吳傑出校友講座,他一直都特別感謝江松樺、尹衍樑董事長熱心教育長期支持與協助,得以順利籌措東吳兩岸法學論壇、律師司法官考試課後輔導、東吳傑出優秀陸生獎學金、東吳法律服務、傑賽普國際比賽等等經費。而其中令陳銀欉印象較為深刻的事,是在九二ー地震之後,南投災區上百位東吳同學得到薇閣基金會及薇閣中小學師生即時關懷及急難救助,幫忙上百位同學得以渡過難關。

陳銀欉對於東吳的栽培一直感念於心,他表示,東吳對於他的人生發展影響舉足輕重,那段關鍵時期,確立了他的人生目標,東吳的學習、工作經驗、典範人物帶給他一個美好的人生,使他學到人生是百分之一的命運,百分之九十九的努力。陳銀欉宗長這些資料都收藏在東吳大學傑出校友文集、東吳菁英(四) ,他是我們陳姓宗親的模範,也是我們宗親的學習榜樣,他總是說,成功不是打敗過多少人,而是幫助過多少人,所以陳銀欉宗長助人無數,有他的地方,就有歡笑,就有成功!👍❤

陳銀欉宗長口述:清嘉慶年間金包里陳氏宗親二度移民宜蘭歷史沿革,可當後世陳家尋親重要資料!

陳銀欉(世界陳氏宗親總會理事)

陳氏宗親源遠流長:世界潁川陳氏宗親血濃於水,同祖同源同宗,源遠流長,上溯源中原先祖,虞舜血脈,得姓媯滿,封于陳國,遷于齊、相於漢,發自太丘,衍於潁川,帝于南朝。陳國公族後裔避居他鄉,亦以國為氏姓陳。根據史料記載:其一居陳留者,出自陳哀公之子留。其二居陽武或潁川者,出自陳潛公之長子陳衍。其三居固始者,出自陳愍公次子陳全溫之後的陳引奇,居於固始(今河南固始縣)。自晉唐以後,中原板蕩,紛紛南遷,陳氏之後裔入閩開發,入駐閩南漳州、泉州府,陳氏來自中原,至今仍保留古音古韻的河洛話(閩南語)。

漳州陳氏渡海過臺灣

溯源唐初,陳政將軍領兵平「蠻獠之亂」,其子陳元光將軍在父亡之後接班,歷時九年始平,陳元光將軍被稱為「開漳聖王」;明末福建漳州府陳永華(開漳聖王之後代)隨鄭成功入台,被尊為陳姓入台始祖,與林姓共有「陳林半天下」美譽。

明末清初金包里陳氏祖先來自於福建漳州府為主,金包里堡地靈人傑,歷經清朝、日本、民國歷代都有陳氏鄉賢名仕湧現,人才輩出,世界各地都有金包里陳氏子孫的蹤跡。陳銀欉理事之先祖乃為漳州府開基祖之後,陳氏後裔有的向內外遷移,尤其是明清兩朝移居北臺灣滬尾、三芝、石門、金山、萬里、宜蘭等地,相繼開發臺灣,立下了汗馬功勞。

金包里陳氏祖先在橫渡台灣海峽時,受盡了折磨與苦難,有的死於海上,有的死於瘟疫,有的死於械鬥,倖存者亦九死一生,正像一首民謠歌曲中所唱的那樣: 「勸君切莫過台灣,台灣恰似鬼門關。」

北臺灣最早的開漳聖王廟「廣安宮」

三百多年前金包里陳氏祖先自福建漳州府移居來台初期,以金包里老街(舊街)中心為基地,向外擴散發展,清朝乾隆時期籌建金包里堡「廣安宮」。正所謂「無廟不成莊」,這座位於北台灣新北市金山區金包里老街的道教廟宇,位處金山老街的中心點,又被稱「金山老街廟」。初名「聚星堂」,庄民視為陳氏家族廟,嗣後更名為「廣安宮」,轉型為俗稱的「庄頭廟」始受鄉民供奉。根據「廣安宮」住持陳宥成老師表示,「廣安宮」主奉漳州府的鄉土守護神「開漳聖王」,配祀關聖帝君、天上聖母、福德正神、觀音菩薩、太歲星君等神明,護佑金包里萬民大眾,國泰民安,功德無量。

陳宥成老師又說,清朝康熙乾隆年間有漳州府陳氏先民入墾金包里,初期建築草庵供奉隨身奉祀的開漳聖王陳元光將軍伉儷香火,定名「聚星堂」,多為陳氏宗親子孫祭拜,又稱「陳聖王公廟」,簡稱「聖公廟」,屬於陳氏家族廟性質,清朝嘉慶、道光、同治、光緒、日治年間曾經數次重修,金包里老街居民亦多所膜拜,堪稱北臺灣最早的「開漳聖王廟」。

金包里堡陳氏宗親開疆闢土

金包里陳氏宗親之家族開基祖,登陸金包里堡拓墾山林為良田沃土、茶園風光,近三百年來艱苦奮鬥,建設地方,奉獻社會,本固枝榮,開花散葉,散居世界各地,包括台北市、新北市、士林芝山岩、內湖碧山岩、石門、三芝、滬尾、宜蘭縣等一帶經商、務農為生。陳氏自古崇道德、尚禮義、忠孝傳家、詩書繼世,以耕讀為世業,以仁義為家法。仁親為重,軒冕為輕,讀陳氏祖訓家規即可知也。務謙遜以迓吉益,辨義利以定人品,歷代祖恩流芳萬世,恪守祖訓,子孫皆明是非,棄惡向善,則庶可修身齊家,義在德存,光前裕後也 。

二度移民宜蘭開拓新天地

根據宜蘭蘭陽技術學院文史工作者張文義教授在其「寺廟、土地、與人民的歷史關係之探討 – 以宜蘭縣員山鄉金包里古玄開廟為例」的研究發現證實,宜蘭縣員山「金包里古」為漳州人陳德利等人,自基隆郡所屬的金包里(台北縣金山鄕)移居而來,移居時期從嘉慶年間開始,撫番拓墾,並以原居住地為名,稱「金包里古」。

這些金包里陳氏宗族移居宜蘭金包里古已屬「二度移民」,從漳州渡海來台的陳氏先民,先在金山生活了一段時間,除一部分定居金山老街外,部分支族遷徙至竹子山山麓及半嶺一帶,部分支族則遷居宜蘭。根據張文義教授採集的歷史紀錄表示,當初有五十位自金山移民宜蘭的先民,其中一位被番仔殺害,剩下四十九人。

四十九人中,有人背著玄天上帝爺、有人背著開漳聖王公神像來到宜蘭,後來並籌建「玄開廟」供奉,與金包里堡「開漳聖王陳聖公廟」同出一源,後來這些移民從道光年間開始,以陳奠邦為墾首,統領地方公共事務,排難解紛,而「金包里古(股)」即代表係這些來自「金包里」的移民們所統領共有。

解開百年歷史之謎,啓動溯源之旅

2020年1月11日,世界陳氏宗親總會理事陳銀欉特別邀請張文義教授參訪金山廣安宮歷史文物和神像,並與陳宥成老師有廣泛的討論和交流。雙方期待合作與研究金山陳氏宗親墾拓土地、寺廟與人民之間關係歷史沿革,進一步探索二百多年前金包里陳氏宗親移民宜蘭的發展與歷史文化,為陳氏歷史文化做出具體貢獻,並見證三百多年來陳氏宗親在北臺灣的歷史定位與發展,在歷史長河中留下紀錄,作為後代子孫追思與懷念。陳銀欉理事身為陳氏家族第十九代子孫後代的使命感,更希望能藉此拋磚引玉,彰顯陳氏祖先開臺史蹟淵源流長,留給後代緬懷祖先的智慧與貢獻,承先啟後,繼往開來,一代傳一代。

張文義教授研究地方文史多年,以土地、人民、寺廟的互動來呈現在地人民拓墾土地、物產、交通、信仰、生活等歷史經驗。其並以「廣安宮」歷經清治、日治及戰後民國到今天的演變過程,於臉書發文表示:「2020年1月11日,沿著台2線濱海公路從宜蘭來到新北巿金山區的金包里古街,並在金山廣安宮和陳銀欉先生見面、並與陳宥成先生認識,受其招待享用金山古街廟前有名的鴨肉。陳銀欉先生是金山在地人,他說以前宜蘭的『宜蘭英劇團』來金山做戲,一做都是一個月,戲中的歷史人物、英雄豪傑,是他崇拜、欣賞的對像。陳銀欉先生說其陳姓祖先來自福建漳州,自移民來金山後他是第九代(通稱十九代),以一代30年計算,至少也有270年了。他發現,宜蘭人的閩南語腔調和金山相類似,例如:<卵>、<軟>、<酸>、<洗渾軀>等發音幾乎一樣。並以遷移的歷史時間來推測,宜蘭陳氏一族,應有部份來自金山,屬於金包里『二次移民』。陳宥成先生也表示,金山廣安宮祭拜開漳聖王,先民移居宜蘭時,也從金山廣安宮分靈供奉,據傳宜蘭地區有22間以上的開漳聖王廟,祖廟均為金山廣安宮,而廣安宮也長期與宜蘭地區的宮廟交流。

事實上,宜蘭縣員山鄉員山村金包里古(股)的『玄開廟』,主神也是開漳聖王,都是聖王公廟,居民信徒同樣都姓陳,金山原本叫做『金包里』是平埔族語而來,有豐收的意思,而員山村的『金包里古』的地名,則是因陳姓祖先從金山移民來此,同時把原居住地名及開漳聖王信仰一起帶來宜蘭。

金山和員山都有一個山,兩地距離7、80公里左右,2百年前因移民關係,形成在語言、信仰、文化乃至血統上,切也切不斷的關係和情緣。可見民間神明信仰的感染和連結力量是不可思議的。

金山老街在短短2、3百公尺的街上,竟同時有『慈護宮(媽祖廟)』、『保安宮(土地公廟)』及『廣安宮(開漳聖王廟)』並存。俗話說『無廟不成庄』,這3間宮廟也象徵著金山老街三百年來的興旺,與先民遷居的文化歷史。」

最後陳銀欉宗長說,感謝🙏,請各位宗長協助上述的陳氏宗親二度移民宜蘭,感謝🙏